Ca devait bien finir par arriver à un moment ou un autre. Ça fait un moment que j’y pense en vérité, c’est une envie récurrente depuis… 2 ans je dirais. Nous y voilà donc : le dernier article de Grande remise.

J’aurais bien aimé atte(i)ndre la fin de l’année, pour accomplir un septennat dans son intégralité (mon côté République Française old school je suppose), pour faire un dernier bilan ciné/musique/kiki dur et mou mais non, tant pis. C’est le bon moment.

OK, pour être tout à fait honnête, je n’exclus pas de redonner exceptionnellement vie au blog à cette occasion là et seulement celle-là. Je verrai sur le moment. Mais pour le reste : c’est fini.

« Mais pourquoi ?! PUR-KEU-WAAAAAAA ?!?! » entends-je (?).

Parce que. Déjà.

Pour des raisons personnelles, que je ne dévoilerai donc pas ici.

Et parce que, de la même manière que j’avais plus ou moins arrêté de moi-même mon activité de pigiste dans la presse musicale, j’ai l’impression d’avoir un peu fait le tour de la question. Sentiment de lassitude, besoin d’ « autre chose »… Quoi exactement ? Je ne sais pas bien encore.

Bien sûr, je continue, et je continuerai, à m’enthousiasmer/m’offusquer pour tel ou tel film/série/album, à sourire ou m’émouvoir d’une conversation glanée dans la rue etc. Simplement, je ne ressens plus, ou en tout cas beaucoup moins, le besoin de partager ces enthousiasmes ou ces déceptions ici. Envie d’ « autre chose » encore une fois. D’un autre blog peut-être, avec un autre nom et une nouvelle orientation, de nouveaux thèmes abordés. De la fiction sans doute. Je ne sais pas.

Sans plus de cérémonial, et comme le dit Séb, l’un des héros du blog, « bye-bye » donc et à bientôt, ici, ailleurs, ou encore là-bas.

Bye-bye, et surtout merci à mes fidèles lecteurs, de plus en plus nombreux chaque année depuis le lancement de Grande remise fin 2012. Apprendre via l’interface de statistiques de WordPress, l’hébergeur du blog, que j’avais un ou des lecteurs réguliers en Pologne, au Japon, en Argentine, en Côte d’Ivoire, en Afrique du Sud, en Algérie (pour ne citer que quelques pays « exotiques » ou improbables) ou, pour citer l’exemple le plus récent, à Haïti, aura été une source constante d’étonnement, de joie toute bête et, je ne le cache pas, de fierté.

Merci à toutes et à tous, d’où que vous m’ayez lu et que vous lisiez ces quelques lignes.

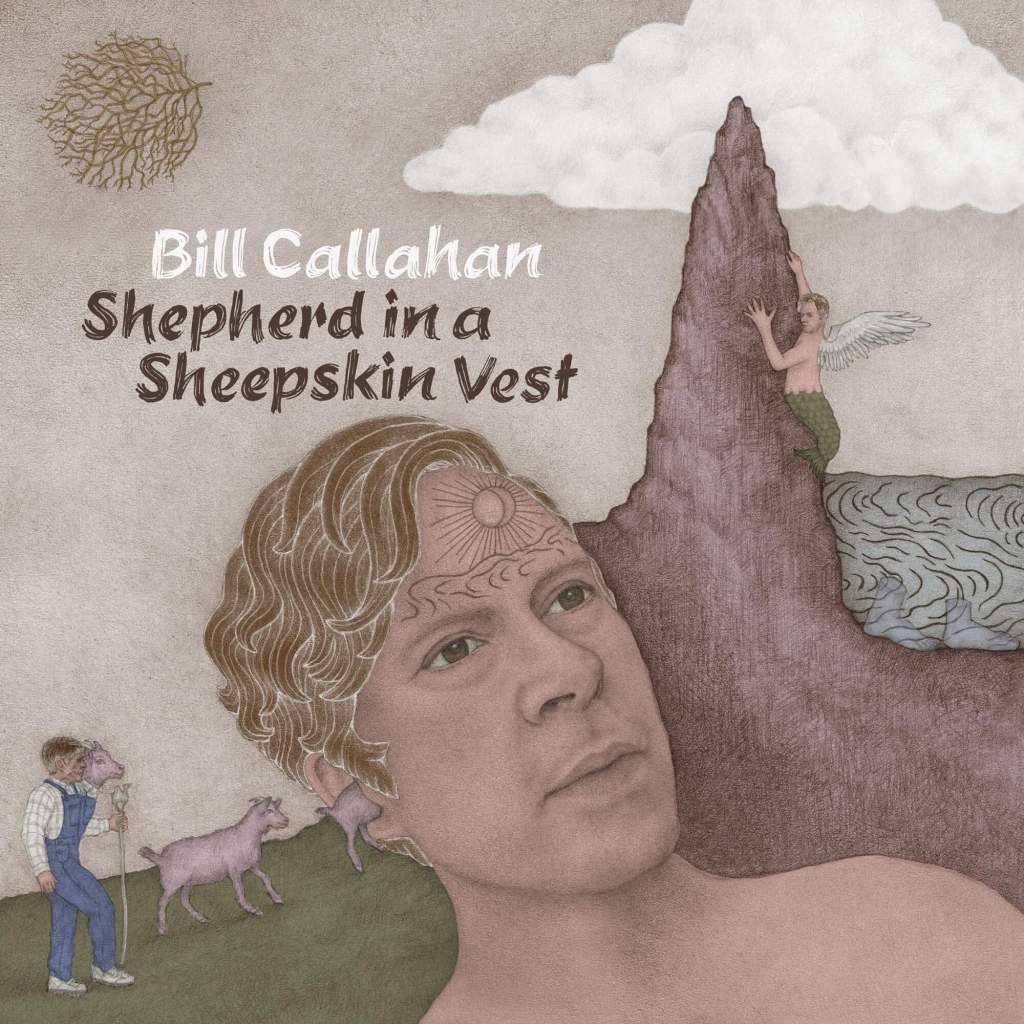

On se quitte en musique, comme il se doit, avec le morceau qui a donné son nom au blog.

A vous les studios.

Laurent